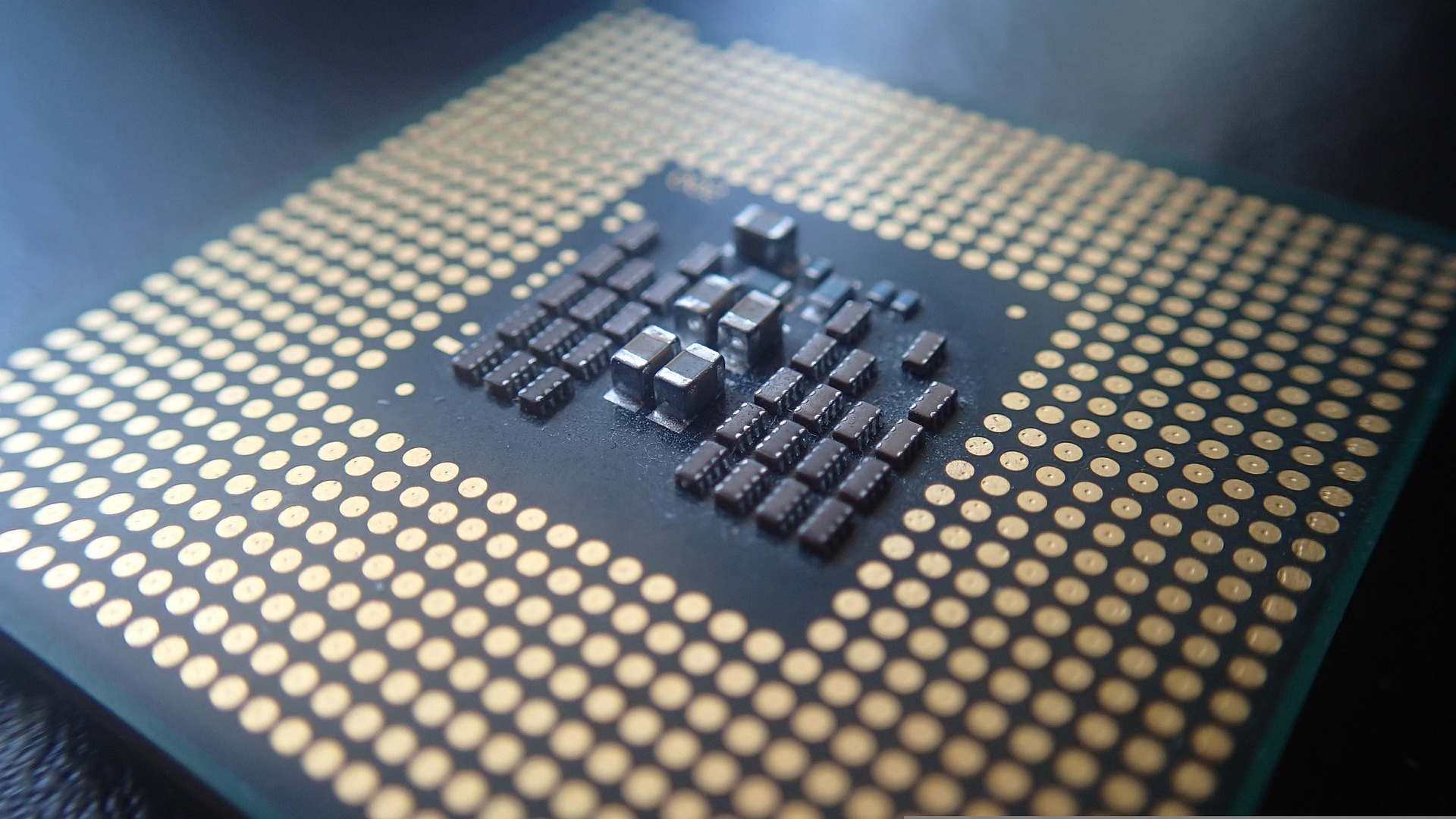

【初心者向け解説】CPUとは?購入する際の選び方も解説

CPUとはパソコンの頭脳とも言われるくらい、パソコンそのものの性能を大きく左右する最も重要なパーツです。

種類が豊富なため、用途にあわせて選ぶ事が出来るのですが、初心者の方にとっては選ぶのが難しいのではないでしょうか。

今回はCPUって何?どうやって選べば良い?等の疑問を初心者にも分かりやすく解説していきます。

コンテンツ

CPUとはなんぞや?

CPUとは「Central Processing Unit」の略です。

直訳すると「中央処理装置」となりその名の通り、パソコンの中心となるパーツです。

パソコンの中でアプリを開いたり、文字の入力を読み取ったり、それらの処理は全てこのパーツで行われます。つまり、CPUはパソコンの頭脳となる部分なのです。

CPUの性能が高ければ処理も早くなってより複雑なことも行えるようになり、逆に性能が低いと処理は重くもっさりとし、複雑なことは行えなくなります。

なので出来るだけ高性能な物を使用したいですね。

CPUの見分け方

CPUを色々眺めていると、名前(品番)にアルファベットやら数やらが出て来てより複雑感が増しますよね。

しかしこの名前の付け方にはちゃんと規則性があるのです。

ここでは「Intel Core i7 12700K 」を例にCPUの見分け方(規則性)を解説していきます。

まず、Intelというのは製品ブランドを表しています。

この場合は、Intelという会社が作った製品だということです。

CPUを販売している2大巨頭は「Intel」「AMD」の2社だと言われています。

次にCoreという部分はモデルの種類を表しています。

Intelの場合、「Celeron」「Pentium」「Core」 などの順に性能の高いモデルになっていきます。

(この他一般の人はあまり使わない業務用CPU「Xeon」というモデルなども存在します)

次に「i7」という部分はCPUのグレードを表しています。

「Core」シリーズの場合、3・5・7・9の4種類が主で、数が大きくなるほどグレードが高く、性能が上がります。

次の12700という部分は世代を表しています。

これは数字全体が4桁の場合は左から一桁目の数字、5桁の場合は左から二桁の数字がそのCPUの世代を表しています。

一般的に、新しい世代のものであるほど性能は高くなります。

最後に「K」という部分。

これはいわゆる接尾辞というもので、CPUの性質や特徴を示すために使われています。

代表的な接尾辞を簡単に説明すると、

なし:ベーシックモデル

K:オーバークロック対応モデル

F:内蔵GPUなし(別途グラフィックボードが必要となるコスパモデル)

KF:内蔵GPUなし・オーバークロック対応モデル

U:省電力タイプ(ノート型などに採用される)

となります。

さらに、CPUの性能の指標としてコア、スレッド、クロック周波数という数値があります。

コア:CPUの中にある処理を行う中心部。1~16個ものが市販され、一般的に数が多いほど性能が高い

スレッド:実際にパソコンに認識されるコア数のこと。これが多いと処理が効率化され、性能が上がったように感じられる。

クロック周波数:オンオフの切り替えスピードのこと。この数値が高いほど性能が高いとされるが、コア数やスレッド数の増減に比べるとそこまで大きな影響はない。

※先ほど触れた「K」のオーバークロックとは基本設定のクロック周波数よりも性能を引き上げて稼働させる技術の事です。

以上が、CPUの性能の見方の基本概念です。

CPU選びのポイント

CPU選びのポイントは大きく4つあります。

- パソコンの用途

- 予算

- 他のパーツとの組み合わせ

- メーカーです。

ここから詳しく説明していきます。

【1 パソコンの用途】

Officeをメインに使う「事務目的」なのか、fpsやtpsといった「ゲーミング目的」なのか、あるいは編集ソフトを使用した「動画編集目的」なのか。

使い道を最初に決めます。

【2 予算】

CPUはパソコンの性能を大きく左右します。

決まっている予算の中から、できるだけ性能の高い(コアやスレッドの数の多い)ものを優先的に選ぶことで、パソコン全体のスペックの上昇に繋がります。

【3 他のパーツとの組み合わせ】

CPUはマザーボードとセットで選ぶのが基本です。

なぜなら、マザーボードの種類によって使えるCPUも異なるため、

どちらかを先に選ぶと、もう一方をそれに合わせる必要があるからです。

また、CPUによって使えるメモリも変わるので、互換性をしっかり確認した上で

購入します。

【4 メーカー】

CPU製造の大手はIntelとAMDの2社です。

そこまで大きな性能差はありませんが、それぞれの特徴を簡単に挙げておくと、

- Intel:ゲーム性能に優れる、低価格のものから高価なものまである

- AMD:クリエイティブ性能に優れる、コスパが良いミドルエンドCPUが多い

と、これらの特徴があります。

また、同じ程度の性能のCPUでは、AMD製のほうが安い傾向が続いています。

自分の方向性に合ったメーカーのものを選びましょう。

Intel系の特徴

Intelの特徴といえば、ブランドの幅広さでしょう。

デスクトップPC・ノートPCを問わず、多くの製品に搭載されているインテル製のCPU。

家庭でネットサーフィンや動画視聴を楽しみたいライトユーザーから、プロのデザイナーやプログラマーまで、あらゆるニーズに応えるスペックのCPUをブランドに分けて幅広く展開しています。

また、AMDのCPUに比べるとゲーム性能が高く、ゲーミングPCを作る際には真っ先に候補に上がるでしょう。

AMD系の特徴

AMDの大きな特徴は、高性能なモデルの数が多いこととAPUの存在です。

性能面ではIntelには及ばないと言われることもありますが、AMDのCPUにはミドルエンドからハイエンドのモデルが多く、高性能なパソコンを作る人には大きな強みになるでしょう。

さらに、APUの存在もあります。

画像の処理を専門に行うGPUをCPUの中に組み込んでおくことで、別でGPU(グラフィックボード)を買う必要がなくなり、マシンパワーの必要な大型ゲームや動画編集の用途でなければ、より安くパソコンを作れるようになりました。

ビジネス用途で、安くパソコンを作りたいのであれば、良い選択肢だと言えるでしょう。

IntelとAMD、どっちがおすすめ?

ここからはIntel、AMDそれぞれどちらのCPUがおすすめか、話していきます。

もともと、CPU業界ではIntelのシェアが大きかったため、多くのソフトやゲームはIntelに適した形で作られてきました。

その結果、今でも、Intel製とAMD製のもので比べると、Intel製のものの方が安定した動きをします。

そこにそれぞれのCPUの特徴を踏まえると、ゲームを目的とする人、安定した動作を求める人にはIntelを、より高性能なモデルを求める人、より安くそこそこのパソコンを作りたい人にはAMDをおすすめします。

やはり、CPUの得意分野と、用途が合ったものを選ぶのが一番でしょう。

ちなみに、個人的な意見を述べると、初心者の方には性能の低いものから高いものまで揃っていて、自分に合ったCPUを選びやすいIntelのほうがおすすめです。

まとめ:

CPUの選び方について解説してきました。

CPUは高価な買い物になるので失敗したくないですよね。

・CPU選びは用途、予算、他のパーツとの組み合わせ、メーカーを意識

・ゲーム性能、安定した動作を求める人はIntel製

・より高性能、又は、より安くそこそこ動くパソコンを作る人はAMD

あとは迷ったら一番良いやつを黙って買いましょう。

ぜひこの記事を参考にして、CPUを選んでみて下さい。

最後まで読んでくださりありがとうございました。